大家常說減肥七分吃三分練,身為一個減肥為最高職志、一口氣減了10公斤的我來說,吃東西一直是我的心魔。

怎麼說呢?我是一個愛吃的人,食量也大,最愛喝飲料。這種飲食習慣在我年輕時候都還好,但是在生完小孩後,體重來到人生巔峰。但後來我發現,其實我減不下來的主要的原因來自於我會出於一種『補償心態』在吃東西。

小孩睡了,我一定要來喝酒補償一下自己。我這麼辛苦,吃點冰淇淋不為過吧?

其實自己也知道這樣是不好的,我自己知道身體其實不餓,但是是大腦想要吃東西。覺得吃東西是一個對自己好的方式。

『不餓,但就是想吃』

然後,告訴自己明天就不會這樣了,明天一定開始減肥。然後,到了晚上,忍不住疲累的自己,又默默開起了一瓶酒。

讀完這本書之後我才發現,這是一種情緒性進食。這本書就是一本探討情緒性飢餓的書。

當身體感到恐懼或是壓力時,為了盡可能讓身體保持輕盈,身體的第一個正常反應是停止進食。我們的身體設定是為了因應壓力,會自然而然關閉飢餓信號。這是我們古老的身體機制,我們常常會遇到野獸追我們,我們就要盡可能的跑的更快一點。

但在現代社會中,我們遇到的危機其實通常不是生存危機,而是情緒危機,例如壓力很大,例如很焦慮。我們遇到非生存危機時,大腦會當機,他知道我們不必奔跑,也不用保持身體輕盈,但卻想要『做些什麼』來撫慰自己。於是大腦其中一個招數就是用可口美味的食物來安慰我們,使我們從負面情緒中分心。

但是,我們越這樣做,會變成一種習慣。而後,當情緒很差時,我們也只學會這種方式來安慰自己。

食物的方便取得、加工食物與情緒加總起來,讓我們容易陷入差勁的飲食習慣。

老實說,我往往在大吃後,覺得超級後悔,覺得是我意志力太過薄弱。但作者溫柔的提醒我們,這種『以為可以靠意志力撐住』的節食法往往會失敗,然後我們就會怪我們自己意志不夠堅強。

但作者直接說,意志力『根本不會』經由鍛鍊變的更強。我們以為增強自己的意志力,就可以抗拒誘惑,但意志力其實不是可以經由鍛鍊增強的心理肌肉。

如果我們過度規劃,飲食,等到觸發情緒的問題發生時,我們的大腦可能會當機,並且直接進入生存模式,讓我們進入無意識的進食狀態。

我們真正需要的,是另外一種方式。可以好好的察覺自己的進食,藉由傾聽自己身體的方式,改變自己的飲食習慣。

覺察

我最喜歡也覺得最有用的一個方法,就是這本書說的『覺察』。

在最近幾年的正念風潮,我們聽到超多覺察啦,正念啦。但是這裡的覺察真的沒有那麼高大上。作者第一個提到的『覺察』其實就是『感受你的身體』。

其實就是靜下心來,去感受你的身體。

你聽到什麼?你聞到什麼?你肚子在咕嚕咕嚕叫嗎?不要用腦袋去思考,去感受你的身體。

你是餓了嗎?還是渴了?你的肚子咕咕叫嗎?還是你只是想吃?找出身體的智慧,信任我們的身體會發送有意義的信號。

你跟身體距離越遠,越聽不到它的信號。這種情況越久,就越難辨認信號。辨認你的衝動是飢餓還是其他?

如果我們在伸手拿洋芋片時,先暫停一下,辨別是真的餓了,還是因為想吃。那是什麼觸發了我的想吃?是因為看電視嗎?還是因為覺得很煩所以想吃?

作者提到一個方法,找出習慣迴圈:為什麼你不餓,還是想吃?有什麼觸發點?

先找出習慣迴圈,什麼事情會觸發?產生什麼行為?造成什麼後果?

- 觸發點:看到零食放在盤子裡

- 行為:無意識開始吃零食

- 結果/獎勵:滿足衝動

當我們開始留心這些觸發點,基本上就可以找出自己的地雷點。

像是我的地雷點就是一整天的疲倦感,如果工作一整天,然後回來還要整理家務,我就會一秒爆炸。

或是只要小孩一直哭或是尖叫,我的地雷就會一秒爆發。我就會對小孩大吼大叫、想要喝酒。

當我開始留心我呼吸開始急促、聲音開始大聲,我就會知道『好喔,我開始不爽了喔』。我會先離開現場,或是先撫平自己的情緒,避免做出自己後悔的是,例如大吃大喝或是對小孩大吼大叫。

專注進食

作者提到一個重要的行為:專注進食。

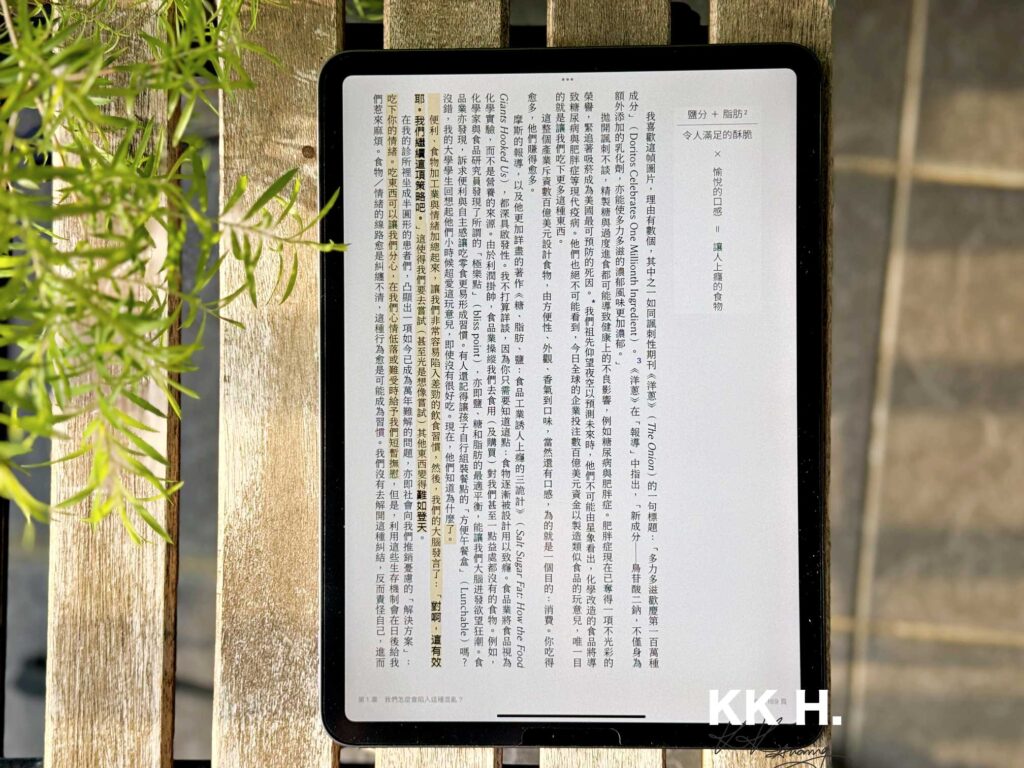

有所察覺的進食,注意食物的外觀、氣味、質地與口味。

作者提到,我們通常在第一口或是第二口的時候,會去注意食物的味道或是有沒有新鮮,但是一旦知道沒問題,我們就會開啟自動進食模式。我們不再去品嚐我們吃了什麼,我們只是把食物『無意識』的送進胃袋裡。我們可能一邊追劇依邊吃飯,或是一邊吃爆米花一邊看電影。

作者提了一個簡單的作法:專心吃飯,用我們的五感去感受食物。

當我們越敏感的感受到吃進去的東西,就越可以經由身體分辨這個食物好不好吃,你喜不喜歡。

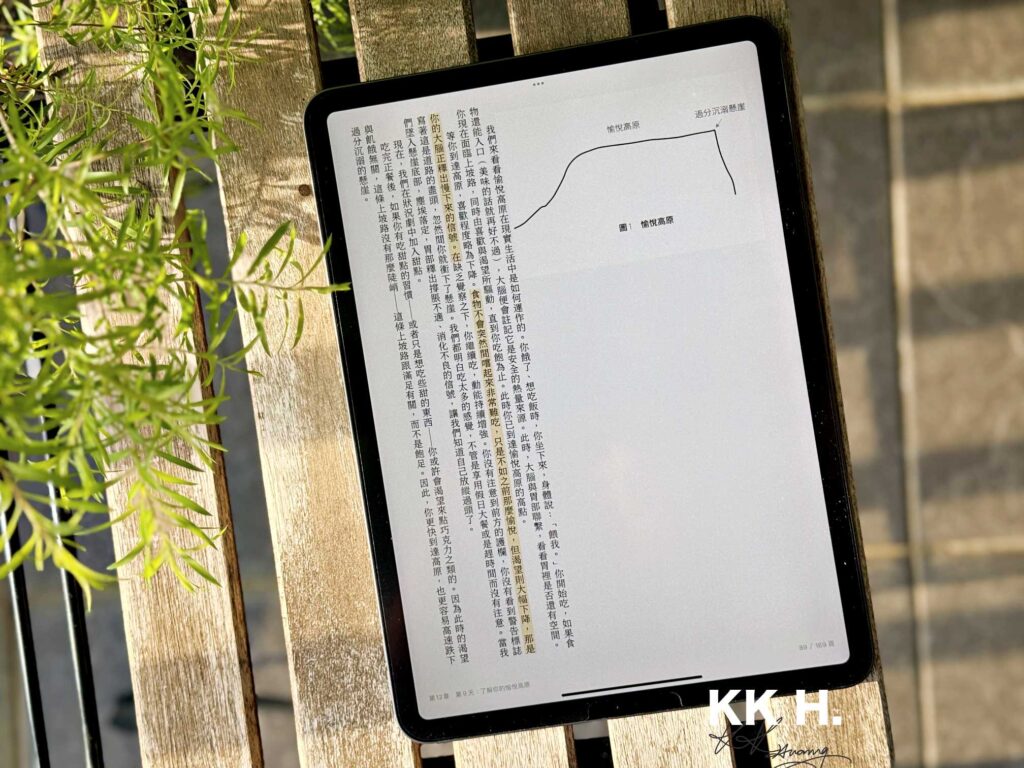

當你身體不想吃了,那就不吃了。如果你注意到進食的過程中開始不那麼好吃,大概你已經達到愉悅高原,接下來吃的每一口,都不會那麼開心。

當某個食物,已經沒有那麼開心時,可以停止了。

我之前也會這樣,一杯手搖一定要喝完,但其實我喝到一半就已經覺得夠了,但是覺得浪費或是覺得一種莫名的補償心態,總想把它喝完。現在的我,如果我覺得夠了,我就會停止。沒道理又浪費錢又浪費熱量quota 變胖啊!

這段提議,我在很多類似『法國女人為什麼不會胖』這種書裡面有讀到類似的建議。感受你吃下去的食物。當我們有意識的品嚐或是感受我們吃下去的東西,身體會告訴我們,這些東西吃下去是愉悅的?還是令人覺得不舒服的?

內在小孩

另外一個我很喜歡的概念,是『內在小孩』

當我們的小孩哭的時候,我們會用關愛之心,看他們需要什麼才提供,而不是單純給他們想要的東西。

小孩因為想要吃零食而哭的時候,我們會安撫他,但不會直接給他零食。我們會給予那些我們覺得有益於他們成長的食物。

當我們因為情緒性問題而想要進食時,其實就是我們內在的小孩在尖叫哭泣了。

我們內在小孩大聲哭叫,害我們聽不見自己的想法,我們衝動的給他們想要的東西(例如巧克力、冰淇淋),而不是對他們有益處的東西(找到情緒根源)。

一次又一次,我們內在小孩只學會了用吃東西這件事來撫慰自己的感受,我們內在小孩忽視真正的情緒感受,而只能用食物來麻痺自己。

我們如果已經習慣在無聊或是沮喪時吃巧克力,當我們餵飽渴求後,他們會稍微安靜一下,每次的餵養都在增強這些渴求,以至於我們不再了解自己的需求。

我需要什麼?而不是『我想要什麼』。

作者提到,很多時候,疼惜別人比疼惜自己來的容易。疼惜自己對很多人來說可能是最困難的事。希望我溫柔、疼惜的關愛自己,我現在已經盡力做到最好了。

這本書並不是一本工具書,作者提到他不會給一個應該要吃什麼的食物清單。因為每一個人適合的食物都是不一樣的。

我們只要去留意身體給我們的訊號,傾聽你的身體,注意吃不同類型食物的感受。相比不斷修改的清單,你的身體更有智慧。

凡你抗拒的,就會持續。凡你感受的,就會治癒。 What we feel heals.

我喜歡這本書的原因是這不是一本工具書,相反的,作者以正念、覺察、標記練習等讓大家去思考我們與食物的關係。

我們只要注意就好,注意我們的身體告訴我們的訊號。

那些隱約的、幽微的訊息,都在告訴我們最重要的事。

感受的身體比思考的大腦更為強大,感受的身體才是行動的源頭。

如果你覺得你跟食物的關係需要調整,或是你覺得需要另外一種方式來理解你跟食物的關係,推薦這本書。